2012년 7월 18(수) 성남문화해설사 양성교육과정

제10강 경기지역 石碑의 이해

손환일 박사(경기대학교 전통문화콘텐츠 연구소 연구교수)

[교재]

교재 표지

[강의내용]

강의내용 1

강의내용 2

![]() 참고사항~ 곽주부부의 편지...^-^

참고사항~ 곽주부부의 편지...^-^

▶ 400년 전의 편지, 발견되다!

지난 1989년 4월 5일, 대구광역시 달성군의 한 무덤에서 미라 상태의 시신이 발견됐다. 또한 손톱, 머리카락과 함께 172통의 편지도 발견됐는데...이렇게 많은 편지가 한꺼번에 발견된 것은 처음 있는 일이었다! 함께 묻혀있는 손톱과 머리카락은 누구의 것이며 왜 시신과 함께 묻힌 것일까? 그리고 수많은 편지들에는 어떤 사연이 숨겨져 있었던 것일까?

▶ 곽주 부부는 왜 떨어져 살아야만 했나?

편지를 쓴 남편 곽주는 현풍 곽씨 집안의 사람으로, 편지를 통해 아내 하씨와 소식을 주고받았다. 그런데 부부인 두 사람이 왜 굳이 편지를 써야만 했을까? 곽주는 첫 번째 부인과의 사이에 아들이 있었다. 그런데 그 아들은 둘째 부인인 하씨와 비슷한 또래였다. 가정의 화목을 위해 곽주는 따로 집을 지어 부인과 떨어져 살았고, 편지로나마 서로의 소식을 전하게 된 것이었다.

▶ 시대상이 고스란히 드러나 있는 172통의 편지

172통의 편지에는 사적인 이야기뿐만 아니라 그 시대의 생활상이 고스란히 드러나 있다. 손님을 맞이할 때의 상차림과 옷차림을 통해 당시 양반가의 접대 문화에 대해서도 엿볼 수 있다. 또한 무덤에서는 하씨부인의 모습을 추측할 수 있는 유물들이 나왔는데, 무덤 속에서 나온 옷을 통해 하씨부인 생전의 모습을 복원해본다.

▶ 조선 선비의 삶

그렇다면 곽주는 어떤 사람이었을까? 그가 과거를 보러 가는 길에 보낸 편지에는 아버지의 병환을 걱정하는 효심 지극한 아들의 모습이 나타나 있다. 또 집안 대소사까지 일일이 챙기는 가장의 모습을 비롯해 아내와 자식을 사랑하는 자상한 면모도 보여주고 있는데...편지들은 더 나아가 조선시대 선비들의 삶에 대해서도 많은 것을 말해주고 있었다.

▶ 자네 몸이 편하면 되지 아들은 관계치마소.

모두 4남 5녀를 뒀던 곽주 부부. 부인이 산고를 겪는 중에 곽주가 보낸 편지들에는 남편의 초조함이 그대로 담겨져 있었다. 자신이 직접 약을 달여 주겠다는 부분, 그리고 또 딸을 낳을까 노심초사하는 부인에게 오히려 위로를 건네는 곽주의 모습에서, 부인에 대한 사랑이 얼마나 극진한가를 알 수 있다. 편지를 통해 나타난 조선 양반가의 자녀 교육 방식이 어떠했는가도 살펴본다.

대구박물관 '곽주부부…'전, 400년전 부부·가족 일상 담겨

400년 전 조선시대 부부들도 갈등 끝에 '별거'를 결정했다. 편지의 발신자는 임진왜란 때 의병장으로 유명한 곽재우의 종질(從姪·사촌형제의 아들)인 곽주(郭澍·1569~1617). 첫째 부인과 사별 후 진주 하씨(晉州 河氏·1580~1652 이후 추정)와 재혼한 그는 부인 하씨가 전처 아들과 계속 갈등을 빚자 "따로 살자"는 내용의 편지를 보낸다.

무덤에서 출토된 한글 편지들을 통해 17세기 조선시대 가족의 일상을 생생하게 들여다볼 수 있는 이색 전시회가 마련됐다. 국립대구박물관(관장 함순섭)이 21일부터 9월 18일까지 진주 하씨 무덤에서 출토된 편지와 복식을 공개하는 특별전 '400년 전 편지로 보는 일상-곽주 부부와 가족 이야기'다.

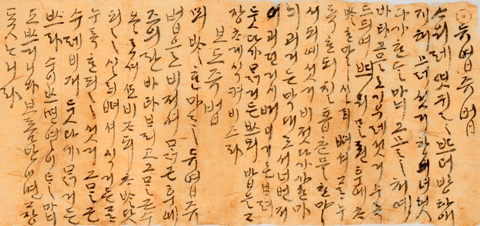

진주 하씨 무덤에서 출토된 한글 편지. 남편 곽주가 부인에게 보내는 편지로, '죽엽주 만드는 법'이 적혀 있다. /국립대구박물관 제공

진주 하씨 무덤에서 출토된 한글 편지. 남편 곽주가 부인에게 보내는 편지로, '죽엽주 만드는 법'이 적혀 있다. /국립대구박물관 제공

편지를 통해 부부의 일상생활과 내면까지 읽을 수 있어 흥미롭다. 곽주가 과거 시험을 보러 서울로 가던 중 보낸 편지들에는 아이들과 아내를 걱정하는 마음이 절절하게 담겼다. "아기들 데리고 어찌 계신가. 기별을 몰라 걱정하네." "정녜, 정녈이(두 딸) 절대로 밖에 나가 사내아이들하고 한데서 못 놀게 하소. 외딴 집에 낮이라도 절대로 혼자 계시지 말고 조심조심하여 계시오."

부인 하씨가 겪었던 시댁과의 갈등, 어머니로서 느끼는 삶의 애환도 고스란히 느껴진다. 곽주가 결혼 초기에 쓴 것으로 추정되는 편지에는 "자네 팔자가 남의 불평을 들으라고 타고났으니 삼년은 눈을 감고 귀를 재우고 견디소"라고 써있다. 하지만 하씨가 전처 아들과 계속 갈등을 빚자 "자네에게 많이 서럽게 아니하거든 삼년은 견디고…"라며 달래다가 급기야 아내 뜻을 받아들여 별거를 결정하기에 이른다.

하지만 둘은 떨어져 살면서도 편지로 왕래하며 많은 사연을 주고받았다. 출산을 앞둔 아내를 초조하게 기다리며 "산기가 시작하거든 즉시 사람을 보내소. 밤중에 와도 즉시 갈 것이니"라고 걱정하는가 하면, 딸아이를 할머니 댁에 데려갈 때 연초록 물든 저고리, 보라색으로 물들인 무명 바지를 해 입히라고 당부하는 세심한 모습도 보인다.

민보라 국립대구박물관 학예연구사는 "조선시대 여성들은 엄격한 유교적 규범에 의해 자기감정을 내색하지 않았다고 생각하기 쉽지만 곽주의 편지에 비친 부인 하씨는 자기감정과 의견을 솔직히 표현하고 거처까지 옮긴 적극적인 여성이었다"고 해석했다.

대기근과 전염병이 만연했던 당대 사회상도 읽을 수 있다. 곽주의 편지에서는 아이들의 병치레에 대해 걱정하는 내용이 자주 보인다. "종기에는 소주가 가장 좋으니 꿀 위에 소주를 가득 넣어 보내소"라거나 석웅황, 생강 등 음식을 이용한 다양한 치료법이 등장한다. 죽엽주·포도주 만드는 법, 집에서 수확한 면화를 노비들에게 분배한 기록, 시집간 딸이 "이젠 다시는 친정에 못 갈 것"이라며 눈물로 보낸 편지도 눈길을 끈다. (053)768-6052

강의내용 3

![]() .오류~ 농산집요: 행촌 이암이 '명나라'에서 가져 온 책→ '원나라'에서 가져 온 책

.오류~ 농산집요: 행촌 이암이 '명나라'에서 가져 온 책→ '원나라'에서 가져 온 책

▶ 농업-역대의 왕들이 모두 장려하고 공민왕때는 이암이 원의 농서 농산집요를 간행했다.

[카테고리] 역사이야기→ "고려후기의 사회와 문화 /이암이 원의 농서 농산집요를 간행" 참조

[카테고리] 역사이야기→ "고려후기의 사회와 문화 /이암이 원의 농서 농산집요를 간행" 참조

강의내용 4

![]() 오류~ '최병창' 신도비 기생묘...'최병창'→'최경창'/ '안성'으로 이장→ '파주'로 이장

오류~ '최병창' 신도비 기생묘...'최병창'→'최경창'/ '안성'으로 이장→ '파주'로 이장

|

|

강의내용 5

![]() 오류~ "정종철"벼루→ "정철조"벼루

오류~ "정종철"벼루→ "정철조"벼루

▶ 돌에 미쳐 자기의 호를 석치(石痴)라 했던 정철조(鄭喆祚)는 좋은 돌만 보면 절을 올리고 벼루를 만들었다던 18세기의 인물이다.

[카테고리] 역사이야기→ "선비의 仁을 이루는 벼루" 참조

[카테고리] 역사이야기→ "선비의 仁을 이루는 벼루" 참조

강의내용 6

강의내용 7

강의내용 8

[카테고리] 역사이야기→ "예학(禮學)의 종장(宗丈) 사계(沙溪) 김장생(金長生) 선생 고택" 참조...^-^

[카테고리] 역사이야기→ "예학(禮學)의 종장(宗丈) 사계(沙溪) 김장생(金長生) 선생 고택" 참조...^-^

[카테고리] 역사이야기→ "예학(禮學)의 종장(宗丈) 사계(沙溪) 김장생(金長生) 선생 제자 송시열 편..." 참조...^-^

'성남문화원·문화해설사·인문학' 카테고리의 다른 글

| 성남문화해설사 양성교육과정 - 제12강 고전문학 속의 성남 - 이웅재교수 (0) | 2012.08.22 |

|---|---|

| 성남문화해설사 양성교육과정 - 제11강 성남교육이 걸어온 길 - 조남두교수 (0) | 2012.07.25 |

| 성남문화해설사 양성교육과정 - 제9강 삼족오와 민족문화의 상징 - 김주미 교수 (0) | 2012.07.12 |

| 성남문화해설사 양성교육과정 - 제7강 과학사로 본 우리의 역사 - 박성래 전 외국어대학교 부총장 (0) | 2012.06.27 |

| 성남문화해설사 양성교육과정 - 제6강 신라와 고려 석탑의 이해 - 홍대한 박사 (0) | 2012.06.20 |