[주경철의 히스토리아] [46] 마취

조선일보/오피니언/주경철 서울대교수 서양근대사

입력 : 2010.02.19 23:17 / 수정 : 2010.02.20 01:07

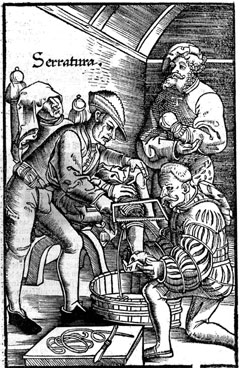

- ▲ 마취술이 개발되기 이전인 17세기의 수술 장면.

사실 고대부터 세계 각 지역에서 통증을 없애고 치료를 하는 여러 전통적인 방식들이 알려져 있었다. 아편이나 각종 허브들, 혹은 알코올이나 향료 물질들이 사용되기도 하고, 침을 이용하기도 했다. '삼국지'에는 관운장이 독화살을 맞은 상처를 치료하기 위해 생살을 찢고 뼈에 묻은 독을 칼로 긁어내는 치료를 받는데, 이를 지켜보는 주변 사람들이 공포에 질려 있지만 오히려 관운장 자신은 태연하게 바둑을 두는 장면이 나온다. 이 시술을 한 것으로 알려진 화타는 아마도 인도의 전통 의학인 아유르베다 식으로 부분 마취를 하지 않았겠느냐고 해석하기도 한다.

최초의 근대적인 마취 시술에 대해서는 여러 이론(異論)들이 있지만, 대개 1846년 10월 16일에 윌리엄 모턴이라는 치과의사가 미국의 매사추세츠 주 일반병원에서 에테르를 이용하여 한 환자의 종기를 제거한 수술 사례를 든다. 마취(anesthesia, '감각을 없게 한 상태'라는 뜻)라는 말도 이때 만들어졌다. 그 이후 여러 의사들의 노력 끝에 오늘날의 안전한 마취법이 개발되기에 이르렀다. 이야말로 근대 과학 발전의 고마운 성과 중 하나이다.

1846년 10월 16일에 윌리엄 모턴이라는 치과의사가 미국의 매사추세츠 주 일반병원에서 에테르를 이용하여 한 환자의 종기를 제거한 수술 사례를 든다. 마취(anesthesia, '감각을 없게 한 상태'라는 뜻)라는 말도 이때 만들어졌다.

안전한 마취법이 개발...정말이지 고마워...ㅎㅎㅎ...^-^

1846년...우리나라는 김대건 신부가 순교한 해...ㅇㅇㅇ...^-^

- 2013년 1월12일 토요일 오전 8시20분...수산나 -

1839년-기해박해

1846년-김대건 순교

성 김대건 안드레아 상...명동성당...^-^

김대건 [金大建]조선 사제브리태니커

1822 충남 당진~ 1846. 9. 16.

최초의 한국인 신부.

본관은 김해. 충청남도 내포(內浦) 솔뫼(지금의 당진)에서 태어났다. 증조할아버지 진후(震厚)는 50세 때 교인이던 아들의 권유로 입교(入敎)한 후 1791년의 박해 이래 수차례 검거되어 고문·귀양 등의 고난을 겪다가 1814년 충청남도 해미(海美) 옥중에서 순교했다. 이에 할아버지 택현(澤鉉)은 경기도 안성으로 이사했으며, 김대건은 이곳에서 어린시절을 보냈다. 그러나 아버지 제준(濟俊)은 다시 내포로 이사하고 신앙생활을 하다가 1839년 기해박해(己亥迫害) 때 한양 서소문 밖에서 순교했다. 이같은 순교자의 집안에서 자라난 김대건은 1831년 조선교구 설정에 이어 1836년 파리 외방전교회(外邦傳敎會)의 방침에 따라 조선인 성직자 양성을 목적으로 적합한 소년을 물색하던 P. 모방 신부에 의해 최양업(崔良業)·최방제(崔方濟)에 이어 선택되었다. 모방 신부는 이들에게 라틴어와 함께 성직자로서의 기본소양을 가르친 후 이들을 12월 2일 한양을 떠나 귀국길에 오른 유방제(劉方濟) 신부편에 마카오로 보냈다. 이 과정에서 모방 신부는 가장 늦게 선정된 그의 마음을 잘 몰라 처음에는 주저했으나 김대건이 "앞으로 조선성교회를 위하여 몸을 바치겠다"고 굳게 맹세하여 함께 보냈다고 한다. 이들은 만주·내몽골·중국을 거쳐 8개월 만에 마카오에 도착하여 파리 외방전교회 동양경리부(東洋經理部)에서 정식 교육을 받게 되었다. 먼저 중등과정을 마친 후 철학과 신학 과정을 이수했으며, 이들 중 최방제는 1838년 병사했다.

1841년 9월 김대건은 아편전쟁을 틈타 중국과 조선에서의 이권을 위해 파견된 프랑스 군함 2척 중 1척에 동승하여 1842년 양쯔강[揚子江]에 이르렀으나 난징조약[南京條約]의 체결로 군함이 되돌아가자 중국인 교우들의 도움을 받아 만주로 향했다. 이어 1842년 12월에는 압록강을 넘어 평안도에 진입했으나 여러 어려움을 겪다가 결국 다음해 1월 만주로 되돌아오고 말았다. 또 1844년에는 조선교구 제3대 교구장인 페레올(Ferréo) 주교의 명으로 외국인 신부들의 조선입국을 위해 두만강을 넘어 조선으로 잠입하는 데 성공했다. 그러나 여전한 탄압의 분위기와 악화된 건강 때문에 천주교회의 수습에는 큰 역할을 하지 못한 채 4월 배편으로 중국 상하이[上海]로 건너갔다. 여기서 페레올 주교로부터 8월에 신품성사(神品聖事)를 받았으며, 이는 한국인 최초의 신부 탄생이었다. 10월에는 배편으로 페레올 주교를 모시고 조선으로 향하여 천신만고 끝에 충청도를 통하여 입국에 성공했다. 이어 그는 페레올 주교를 모시고 한양으로 잠입하여 활발한 전교활동을 펼쳤다. 1846년에는 아직 만주에 머물고 있는 메스트르 신부 등의 입국을 위해 서해안 길을 개척하다가 6월에 순위도(巡威島)에서 체포되었다. 옹진군 감옥을 거쳐 해주감옥에서 황해감사로부터 심문을 받고 "조선에서 출생하여 마카오에서 성장하고 천주교를 펴기 위해서 귀국했다"는 사실을 자백했다. 이후 한양으로 압송되어 국가의 금령을 어기고 출국한 사실 및 천주교의 신부임이 밝혀졌다. 이 과정에서 몇몇 대신들의 부탁으로 세계지리의 개략을 책으로 만들고 영국에서 만든 세계지도를 번역하여 2벌의 지도를 채색하여 바치기도 했다. 이 당시 조선정부는 그동안 권세를 누리면서 천주교 박해에 앞장서 왔던 풍양조씨의 세도가 막을 내리는 등 큰 권력변동이 있었기 때문에 김대건 등의 옥사가 크게 중시되지 않았다. 그러나 1846년 기해박해 때 프랑스인 신부 3명의 처형을 따지기 위해 프랑스 함대가 충청도 홍주 앞바다에 기항하고 조선국 정대감 앞으로 된 문책서를 전달하는 사건이 벌어졌다. 이에 크게 놀란 조선정부는 그의 처형을 결정했고, 마침내 김대건은 9월 16일 새남터에서 순교했다. 그의 시신은 교인들이 수습하여 경기도 안성시 양성면 미산리 산중에 안치되었다. 김대건은 조선최초의 천주교 신부라는 점 때문만이 아니라 그의 열성적 전교활동과 경건하고 당당한 신앙자세 때문에 이후 천주교인들의 귀감이 되어 많은 교회나 수도회의 주보(主保)가 되었다. 1925년 교황 피우스 11세에 의해 복자위(福者位)에 올랐고, 1984년에는 103인 성인의 하나로 선포되었다. [출처]다음 백과사전

김대건(金大建, 1821년 8월 21일 ~ 1846년 9월 16일, 세례명: 안드레아)은 한국 기독교역사 최초의 한국인 천주교 신부이자, 천주교회 순교자이다. 어린 시절 이름은 김재복(金再福)이었으며, 세례명으로 쓰일 때는 대건 안드레아로 한다. 천주교의 성인으로 축일(기념일)은 7월 5일이다. 그의 세례명 안드레아는 아버지 김제준의 동생이자 순교자인, 김대건의 작은 아버지 김한현(김종한이라고도 하지만 본명을 따라 김한현이라고 이름을 통일하였다.)의 세례명을 이어받았다

출생과 유년 시절

[편집] 순교자 집안

[편집] 고조부 김진후

1821년 8월 21일 충청남도 솔뫼(현 충청남도 당진시 우강면에 위치한 작은 마을)에서 김제준(金濟俊, 1796년 ~ 1839년, 세례명 이냐시오, 기해박해가 일어난 1839년 9월 26일 서소문밖 형장에서 참수로 순교. 1984년 요한 바오로 2세에 의해 시성)와 고 우르술라의 맏아들로 태어났다. 그의 집안은 고조부 김진후(金震厚, 1738년~1814년, 세례명 비오) 이후 집안 대대로 천주교를 믿었다. 김진후는 본래 하급관리였다가 며느리의 모범적인 행실을 보고 천주교 신자가 되었다. 1791년(신해박해)에 체포되어 1801년(신유박해) 때 배교하여 유배되었다가 1805년 해미읍성으로 압송되어 사형처결을 받았다. 배교한 잘못을 뉘우친 김진후는 해미읍성에서는 형리들을 감화시켰다고 전해질 정도로 신앙의 절개를 지켰다. 이유는 알 수 없지만 형은 집행되지 않았으며, 충청도 해미읍성에서 10년 동안 옥살이를 하다가 1814년에 옥에서 죽었다.

[편집] 김종한

김대건의 작은 아버지이자 김진후의 세째 아들인 김한현도 1816년 대구감영에서 참수형으로 순교하였는데, 감옥에서 형님에게 보낼 글을 쓸 기회를 얻자 "사람이 천주님을 위해 순교하는 것이 영광입니다."라고 말하였다고 전해진다. 동생의 뒤를 이어 김제준(이냐시오)도 1839년 기해박해 때 순교하였다.

[편집] 미리내 마을

이렇듯 극심한 박해를 피해 식구들은 뿔뿔이 흩어져야 했고, 김대건은 7살 때까지 고향인 충청남도 당진에서 살다가 가족들과 함께 경기도 용인의 산골인 미리내 마을로 피신하였다. 당시 용인 미리내 마을에는 박해를 피해 온 천주교회 신자들이 옹기 판매로 생계를 유지하며 복음을 전하는 천주교 공동체가 형성되어 있었는데, 현재 한국 천주교회에서는 은하수 마을을 성지로 삼고 있다.[2] 아버지 김제준 이냐시오(1839년 기해박해 때 순교. 성인)의 영향으로 천주교 신앙을 갖게 된 김대건은 1836년 청소년 신자들에게 세례를 주기 위해 미리내 마을을 방문한 파리 외방전교회 선교사 모방(Maubant) 신부의 배려로 한양에서 라틴어 등의 기초적인 신학 공부를 시작하였다. 모방 신부는 김대건의 집안 내력을 듣고는, 김대건을 천주교 신부로 키울 생각을 했다고 전해진다.

[편집] 신학생 시절

한양에서의 기초 신학공부를 마친 후에 김대건은 1836년 12월 최양업(토마스), 최방제(프란치스코 사베리오, 유학 중에 병으로 1838년 별세) 등과 함께 조선을 떠났으며, 만주와 요동을 거쳐서 1837년 6월 7일 목적지인 마카오에 무사히 도착하였다. 마카오 주재 파리 외방전교회의 선교사들은 중국인 신학교에서 간접적으로 가르치는 것은 좋지 않다고 생각하여, 조선에서 온 신학생들에게 직접 신학, 철학, 지리, 역사, 라틴어, 프랑스어 등을 가르쳤다. 마카오 신학교에서의 신학생들의 공부는 하느님의 일을 하려는 사람은 학문을 성실히 해야 함을 말하는 교회사적인 사례라고 할 수 있다. 민중항쟁 등으로 공부에 어려움을 겪기도 하였지만 공부는 꾸준히 진행되었다.

신학생 시절 김대건은 하느님을 경외하는 믿음이 상당히 성숙하여 다음과 같은 글을 남긴다.

| “ | 네로 황제가 로마 제국을 통치하던 시기에 많은 그리스도인이 박해받았습니다. 집에서 사자를 키우던 어느 그리스도인도 잡혀갔고, 경기장에서 사자와 마주쳤습니다. 사람을 보고 달려들던 사자는 갑자기 조용해졌습니다. 가만히 보니 그 사자는 그리스도인이 키우던 사자였습니다. 자신을 키우던 주인을 보고 조용해진 것입니다. 사자도 제 주인을 알건만, 왜 사람들은 천주님을 못 알아보는 것일까요? | ” |

가톨릭 잡지 가톨릭 다이제스트에 의하면 김대건은 마카오 신학교 시절 그를 가르친 교수들이 만약 신학생이 되지 않았다면 화가가 되었을 것이라고 하였다. 학문과 미술 모두 뛰어난 박식가이었던 것이다. 김대건,최양업,최방제 신학생이 공부하던 시절은 서양 제국주의와 민족주의로써 저항하는 동방 민중들간의 대립과 투쟁이 있던 시대였다.그래서 마카오에서의 민중운동으로 필리핀 롤롬베이에서 공부하기도 했다. 1842년 조선 잠입을 시도한 그는 의주 검문소의 검문이 심해서 실패했으며, 마카오의 민중 반란을 피해 청나라로 옮겨서 신학 공부를 계속하였다.

[편집] 사목과 순교

[편집] 성직자가 되다

김대건은 1844년 부제서품을 받았으며, 1845년 8월 17일 상하이의 금가항(金家港)교회에서 천주교 조선교구장[3]인 장조제프 페레올 주교의 서품성사 집전으로 사제 서품을 받았다. 그해 10월 조선에 도착하여 12월까지 한양과 경기도 일대에서 기해박해 당시 교회 지도자들인 선교사들의 순교로 교회가 무력화된 어려운 상황속에서도 사목을 했으며, 남편과 사별한 후 거지꼴을 면하지 못하던 어머니를 위로했다.

[편집] 순교

임금이 희정당(熙政堂) 에 나아가 대신과 비국 당상을 인견하였다. 사학 죄인(邪學罪人)[4] 김대건(金大建)을 효수(梟首)하라고 명하였다. 김대건은 용인(龍仁)사람으로서 나이 15세에 달아나 광동(廣東) 에 들어가서 양교(洋敎)[5]를 배우고, 계묘년(1843년, 헌종 9년)에 현석문(玄錫文)등과 결탁하여 몰래 돌아와 도하(都下)에서 교주(敎主)가 되었다. 이 해 봄에 해서(海西)에 가서 고기잡이하는 당선(唐船)[6]을 만나 광동에 있는 양한(洋漢)[7]에게 글을 부치려 하다가 그 지방 사람에게 잡혔는데, 처음에는 중국 사람이라 하였으나 마침내 그 본말(本末)을 사실대로 고하였다. 포청(捕廳)에서 한 달에 걸쳐 힐문하였는데, 그 말하는 것이 교활하여 양박(洋舶)[8]의 강한 것을 믿고 협박하여 말하기를, ‘우리나라에서 마침내 그 교(敎)를 금할 수 없을 것이다. 은전(銀錢)[9]을 흩어서 경외(京外)에서 흔하게 쓰는 재화는 다 양한이 책중(柵中)에서 실어 보낸 것이다.’하였다. 또 스스로 말하기를, ‘양외(洋外)[10]의 제번(諸蕃)[11]의 말에 능통하므로, 천주교 신부(神父)로서 각국을 위하여 통사(通事)[12]한다.'하였다. 이 때에 이르러 현석문과 아울러 같이 주벌(誅罰)[13]하였는데, 현석문은 신유년(1801년, 순조 원년)의 사도(邪徒)[4]로 처형된 현계흠(玄啓欽)의 아들이다. |

천주교 조선교구장 페레올 주교의 조선 입국을 돕기 위해 활동하던 김대건은 경기도 연평도 앞바다에 페레올 주교의 조선입국에 필요한 비밀 항로가 있음을 알아내었다. 그러나 1846년 6월 15일 그 항로를 그린 지도를 중국으로 가는 중국 어선에 넘겨주려다가 연평도 부근에서 순찰하던 관헌들에게 체포되어 모진 고문을 받았다. 학식이 출중하여 옥중에서 몇몇 대신의 부탁으로 세계 지리에 관한 책을 만들었고, 또 영국에서 만든 세계 지도를 라틴어 실력을 발휘하여 번역과 함께 색칠하기도 했으며, 그 지도는 헌종에게 바쳐졌다. 일부 대신들은 김대건의 박학다식함을 아깝게 생각하여 구명운동을 벌였으나, 김대건이 신학공부와 사목을 위해 외국인들과 접촉한 사실을 반역죄로 처벌해야 한다는 영의정 권돈인의 주장에 따라 그해 9월 15일 반역죄로 참수형을 선고받았고, 이튿날 새남터에서 참수되어 순교의 길을 걸었다. 김대건의 시체는 새남터 모래밭에 가매장되었으나, 17세의 청소년이 시신을 수습하여 장례를 치렀다. 프랑스 해군의 장 밥티스트 세실 제독은 김대건을 구하기 위해 조선으로 항해해 왔으나, 김대건이 순교하기 전까지 조선에 도착하지 못하였다. [14]

당시 그의 유언은 “주교님, 어머니를 부탁드립니다.”였다. 당시 천주교 조선교구장 페레올 주교에게 어머니의 안위를 부탁한 것이었다. 또한 순교하기 전 하느님을 경외하고 죄를 짓지말라는 내용의 편지를 써서 박해받는 신자들을 격려하였다.

| “ | 나는 이제 마지막 시간을 맞았으니 여러분은 내 말을 똑똑히 들으십시오. 내가 외국인들과 교섭한 것은 내 종교와 내 하느님을 위해서였습니다. 나는 천주를 위해 죽는 것입니다. 영원한 생명이 내게 시작되려고 합니다. 여러분이 죽은 뒤에 행복하기를 원하면 천주교를 믿으십시오. 천주께서는 당신을 무시한 자들에게는 영원한 벌을 주시는 까닭입니다.[15] | ” |

— 김대건, 참수형을 당하기 전에 한 말 |

[편집] 장례

김대건의 목은 군문에 걸려 효수당했으나, 비밀리에 천주교도들이 시신을 미리내 성지로 옮겼다. 1960년 7월 5일 김대건의 시신은 혜화동의 가톨릭대학교안의 교회에 이장되었다.

[편집] 시성

1857년 교황 비오 9세가 김대건을 가경자로 선포하였으며, 1960년 7월 5일 교황 비오 11세는 그를 복자로 선포하였고, 1984년 5월 6일 교황 요한 바오로 2세는 성인으로 시성하였다. 현재 한국 천주교회의 성직자들의 수호성인으로 모셔지고 있다.

[편집] 영성

김대건은 하느님을 가리켜 임자라고 불렀다. 하느님은 세상을 만든 임자이기 때문에 그분을 알아보지 못하면 이 세상에 난 보람이 없고, 그분을 배반하면 차라리 이 세상에 아닌 난 것만 못하다는 것이 김대건의 영성이었다.[16]

[편집] 가족 관계

- 증조부 : 김진후 (순교)

- 조 부 : 김한현 (순교)

- 아버지 : 성 김제준 이냐시오 (순교)

- 어머니 : 고 우르술라

[편집] 드라마화

평화방송에서는 김대건의 생애를 다룬 드라마를 제작하였는데, 심문하는 관리가 김대건에게 "천주님이 계시다면 왜 너를 돕지 않으시냐"라고 물으며 마음을 흔드는 내용을 삽입하는 등, 기독교 신앙과 천주교가 박해받는 현실사이에서 고뇌하는 인간적인 면을 부각하였다.

[편집] 참조 항목

'조선[주경철 히스토리아]' 카테고리의 다른 글

| [주경철의 히스토리아] [48] 가이젠(改善)/영주 소수서원(옛 백운동 서원) 경(敬)자 바위와 취한대 4장 (0) | 2013.01.14 |

|---|---|

| [주경철의 히스토리아] [47] 돈 후안과 카사노바/명례방 집회화 등 3장 (0) | 2013.01.13 |

| [주경철의 히스토리아] [45] 파자마/1970년대 영화관 모습 (0) | 2013.01.11 |

| [주경철의 히스토리아] [44] 안네의 일기/찔레꽃 5장 (0) | 2013.01.10 |

| [주경철의 히스토리아] [43] 남방대륙(南方大陸·Terra Australis)/북한산 삼천사 3장 (0) | 2013.01.09 |