|

조선일보/가슴으로 읽는 시(2012.10.8)이다. 장석남 교수의 평이다.

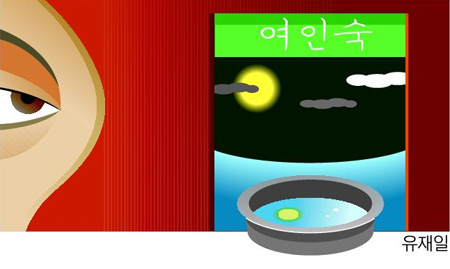

달에서 내려온 한 여자가 다시 달에게 가려 한다. 달에서 온 여자는 자신을 비춰주는 데를 골라 디디며 왔고 다시 그러한 방식으로 달에 가야 한다. 그녀는 대야의 물을 들여다보고 대야의 물로 자신이 여자임을, 달에서 온 빛임을 확인한다. 대야의 물은 그녀의 '디딤돌'인 셈이다. 그녀는 순간 민달팽이가 되어 기어간다. 민달팽이는 알다시피 벌거숭이이고 살(肉)보다는 물에 가까운 생물체다. 거울에 제 온몸을 짓뭉개며 침 자국을 남기며 기어가는 벌거숭이 여자. 징그럽고 가련한 여자. 그녀는 때로 가짜 거울인 녹색 셀로판지를 건너야 한다. 그곳은 늪이며 허공인 여인숙이다. 그녀의 이승은 여인숙이었던 것이다. 세상에서 가장 큰 거울인 바다가 그녀를 데리러 왔다. 그곳을 건너기는 힘에 겨운 일이어서 끝내 침몰할 수밖에 없다. 그러나 그 침몰은 사라짐이 아니다. 오르가슴이 그렇듯 재생하는 침몰이니 그믐과 같다. 그렇게 재생과 침몰을 궁리하며 한 소년이 앉아 있다. 소년의 손이, 살이 다 젖었으리라.

달에 기어간 흔적이 있다...대야의 물로 성을 씻는 여인...거울 속에서 아랫도리 민달팽이가 긴다...여인이 사라지고 대야의 물이 환하다...^-^ 달에 기어간 흔적이 있다...대야의 물로 성을 씻는 여인...거울 속에서 아랫도리 민달팽이가 긴다...여인이 사라지고 대야의 물이 환하다...^-^

뭔가...형이하학(?)적 분위기..."성을 씻는" "민달팽이" "아랫도리" 등의 단어 때문이 아닐까?? 뭔가...형이하학(?)적 분위기..."성을 씻는" "민달팽이" "아랫도리" 등의 단어 때문이 아닐까??

|

달에 기어간 흔적이 있다...대야의 물로 성을 씻는 여인...거울 속에서 아랫도리 민달팽이가 긴다...여인이 사라지고 대야의 물이 환하다...^-^

달에 기어간 흔적이 있다...대야의 물로 성을 씻는 여인...거울 속에서 아랫도리 민달팽이가 긴다...여인이 사라지고 대야의 물이 환하다...^-^ 뭔가...형이하학(?)적 분위기..."성을 씻는" "민달팽이" "아랫도리" 등의 단어 때문이 아닐까??

뭔가...형이하학(?)적 분위기..."성을 씻는" "민달팽이" "아랫도리" 등의 단어 때문이 아닐까??